沿革

水泳部の設立

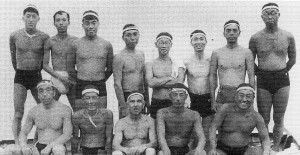

明治33年~34年の2年間、浜松中学校(現浜松北高)の卒業生及び在校生有志20数名が、現湖西市の浜名湖西南岸、新所の常徳院を宿舎とし、浜松市伝馬町の教会牧師、村岡菊三郎氏を師範として、はじめて組織的に水泳の訓練をはじめた。一方遠州学友会は、明治34年8月、弁天島に水泳部を開設し、神伝流の辻氏(当時東京帝大農科学生)、佐藤勧氏(東大法科学生)を招いて、正規の練習をはじめた。これは、遠州地方で行なわれていた「亀泳ぎ」、 「犬かき」に比べて、日本古来の優美な泳法であったので、大いに驚かされた。次いで明治35年、浜

松中学校水泳部が創立された。更に明治37年8月、浜松商業学校(校長小原右馬允氏)に水泳部が創立され、神伝流の加藤弥兵衛氏を招いて指導をうけた。そして明治38年8月には、掛川中学校に水泳部が創設され、神伝流の清水景愛氏を招いて弁天島で練習をはじめた。

松中学校水泳部が創立された。更に明治37年8月、浜松商業学校(校長小原右馬允氏)に水泳部が創立され、神伝流の加藤弥兵衛氏を招いて指導をうけた。そして明治38年8月には、掛川中学校に水泳部が創設され、神伝流の清水景愛氏を招いて弁天島で練習をはじめた。協会の設立

大正5年8月に、4つの水泳部が大同団結して、浜名湾游泳協会が設立された。この浜名湾游泳協会は、内田千尋氏(内田正練の兄)、堀江耕造氏(旧制浜松高等工業教授)、田畑政治氏(朝日新聞社)等によってつくられた。ちなみに、全国的な組織であった「大日本水上競技連盟(現日

本水泳連盟)の設立が大正13年であることを思えば、浜名湾游泳協会は、それに先んずること実に8年ということになる。更に大正4年5月、上海の第2回極東大会の影響から、いよいよ競泳時代に移っていったと考えられ、浜名湾游泳協会設立の環境が整っていった。大正5年に初代会長として桑原楯雄氏が就任し、次いで大正8年、河合弥八氏が浜名湾游泳協会の会長となり、協会の形態が整った。

本水泳連盟)の設立が大正13年であることを思えば、浜名湾游泳協会は、それに先んずること実に8年ということになる。更に大正4年5月、上海の第2回極東大会の影響から、いよいよ競泳時代に移っていったと考えられ、浜名湾游泳協会設立の環境が整っていった。大正5年に初代会長として桑原楯雄氏が就任し、次いで大正8年、河合弥八氏が浜名湾游泳協会の会長となり、協会の形態が整った。日本泳法

日本が初めて参加した、第7回アントワープオリンピックには、浜中出身の内田正練氏(戟死)が水泳選手として派遣された。当時の泳法技術としては未熟なため、世界の櫓舞台では、まだ各国の選手に立ち向うことはできなかったが、内田正練氏の参加で、本県の水泳界にも、また日本の水泳界にも、近代泳法の導入をもたらし、やがては日本の水泳界が世界に雄飛するきっかけになった。尚、浜名湾游泳協会において、忘れてならないのは、伝統ある日本の古式泳法についてである。浜名湾游泳協会が設立される以

前は、遠州学友会をはじめとして、 4つの学校によって同地方の水泳の普及が図られていたことは前述のとおりであるが、毎年、 8月1日より、一ケ月もの長い期間、日本泳法の普及に努力したと伝えられているが、このような長期の水泳訓練は、当時としてもなかなかできるものではなかった。この地方には日本泳法の各流派が乱れ、各学校水泳部の好みによって、それぞれの流派が広められたわけだが、これらの流派は、やがて近代泳法-と移り変っていくのであった。

前は、遠州学友会をはじめとして、 4つの学校によって同地方の水泳の普及が図られていたことは前述のとおりであるが、毎年、 8月1日より、一ケ月もの長い期間、日本泳法の普及に努力したと伝えられているが、このような長期の水泳訓練は、当時としてもなかなかできるものではなかった。この地方には日本泳法の各流派が乱れ、各学校水泳部の好みによって、それぞれの流派が広められたわけだが、これらの流派は、やがて近代泳法-と移り変っていくのであった。日本水泳の功労者

日本の水泳を語るにあたって、忘れることのできない人は、田畑政治氏である。浜名湾游泳協会の発起人の一人であり、同協会の発展に尽した功績には、言い尽くせないものがある。浜名湾方式が、のちの日本水泳連盟を強固な組織に発展させ、ロサンゼルス大会の大勝へと開花させ、ベルリン大会でも世界を制して"水泳ニッポン"の名を世界にとどろかせた。日本の一地方にあった浜名湾游泳協会の名を日本水泳史上の中で冠たるものに育てあげたのは、田畑政治氏の尽力であった。浜名湾の水泳を語る時、

頭に浮かんでくる人にもう一人、古橋廣之進氏がいる。昭和24年6月15日、日本水泳連盟は、国際水連への復帰が認められ、世界水泳界に仲間入りした。「フジヤマのトビウオ」として古橋氏が打ちたてた数々の功績は、不滅の栄光として永く世界の歴史に残ることであろう。田畑氏と同様、浜名湾游泳協会の生んだ逸材として貴重な存在なのである。

頭に浮かんでくる人にもう一人、古橋廣之進氏がいる。昭和24年6月15日、日本水泳連盟は、国際水連への復帰が認められ、世界水泳界に仲間入りした。「フジヤマのトビウオ」として古橋氏が打ちたてた数々の功績は、不滅の栄光として永く世界の歴史に残ることであろう。田畑氏と同様、浜名湾游泳協会の生んだ逸材として貴重な存在なのである。協会の発展

昭和25年に元城プールが完成し、浜名湾游泳協会は、日本泳法、競泳だけでなく、その活動が極めて広範に渡っていくことも特長であり、特筆すべきことである。浜名湾游泳協会は、その歴史の中で、水泳のあらゆる分野に熱心で有能な多くの指導者の支えにより発展してきた。昭和30年代以降、浜名湾游泳協会は、競泳指導、普及、大会運営等が活動主体となって現在に至ってい

る。平成3年には日本水泳連盟公認大会となった。昭和45年、江之島町に温水プールが完成し、昭和62年第一回の「とびうお杯」は古橋氏につづけの主旨のもと、小学生だけの唯一の全国大会として開催された。さらに元城プールの老朽化に伴い温水プールに隣接する地に市営江之島水泳場が完成し、世代も徐々に交替していっているが、多くの先輩諸氏の偉大な足跡を今後一層発展させるべく努力を積み重ねていくことを祈願して協会沿革をしめくくりたいと思います。

る。平成3年には日本水泳連盟公認大会となった。昭和45年、江之島町に温水プールが完成し、昭和62年第一回の「とびうお杯」は古橋氏につづけの主旨のもと、小学生だけの唯一の全国大会として開催された。さらに元城プールの老朽化に伴い温水プールに隣接する地に市営江之島水泳場が完成し、世代も徐々に交替していっているが、多くの先輩諸氏の偉大な足跡を今後一層発展させるべく努力を積み重ねていくことを祈願して協会沿革をしめくくりたいと思います。 (浜名湾游泳協会のあゆみより抜粋)

(浜名湾游泳協会のあゆみより抜粋)歴代会長、理事長

| 会長 | 在任期間 | 氏名 |

| 初代 | 大正5年8月~7年4月 | 桑原 楯雄 |

| 2 | 大正7年5月~10年12月 | 河合 弥八 |

| 3 | 大正11年1月~13年1月 | 長谷川鉄雄 |

| 4 | 大正13年1月~昭和5年2月 | 堀江 耕造 |

| 5 | 昭和5年2月~9年2月 | 鈴木 忠蔵 |

| 6 | 昭和9年2月~10年2月 | 田畑 政治 |

| 7 | 昭和10年2月~24年2月 | 牧野 敏一 |

| 8 | 昭和24年2月~26年2月 | 稲勝正太郎 |

| 9 | 昭和26年2月~28年2月 | 牧野 敏一 |

| 10 | 昭和28年2月~32年2月 | 稲勝正太郎 |

| 11 | 昭和32年2月~45年2月 | 鈴木 清蔵 |

| 12 | 昭和45年2月~48年1月 | 鈴木 篤良 |

| 13 | 昭和48年1月~平成14年1月 | 河合 滋 |

| 14 | 平成14年1月~平成16年4月 | 水嶋 章 |

| 平成16年4月~平成17年3月は 芳賀 義幸副会長が会長代行をする |

||

| 15 | 平成17年4月~平成21年5月 | 河合 九平 |

| 16 | 平成21年5月~平成31年3月 | 磯部 育夫 |

| 17 | 平成31年4月~現在 | 藤原 靖久 |

| 理事長 | 在任期間 | 氏名 |

| 1 | 昭和30年2月~35年1月 | 井上 利夫 |

| 2 | 昭和35年1月~47年1月 | 宮本 秀夫 |

| 3 | 昭和47年1月~62年3月 | 大杉 信孝 |

| 4 | 昭和62年4月~平成5年1月 | 野賀 栄二 |

| 5 | 平成5年1月~平成11年1月 | 渥美 邦彦 |

| 6 | 平成11年1月~平成21年5月 | 藤原 靖久 |

| 7 | 平成21年5月~平成29年4月 | 大杉 昭信 |

| 8 | 平成29年4月~現在 | 中村 信善 |